サービス提供責任者歴7年の私が解説します!

結論:サービス提供責任者とは利用者とヘルパーの中間に立つ”まとめ役”です!

サービス提供責任者は「自宅で生活する高齢者(利用者)」と「訪問をして介助をする訪問介護員(ヘルパー)」の”まとめ役”です。サービス提供責任者を【サ責】と略して呼ぶことがあります。

利用者さんには

- 訪問介護サービスを受ける際の意向を聞き取り具体的な支援内容を決める。

- ヘルパーによる支援を実施。実際に利用してみて意向に変化はないか確認する。

- 必要に応じて看護やリハビリなど専門職と情報共有をして介助方法を工夫する。

ヘルパーさんには

- まずは支援が出来るヘルパーがいるか探す。

- 利用者さんのADLや室内状況など基本的な情報の伝達・共有。

- 基本情報を元に支援方法をヘルパーへ指導。

- 支援の改善点・支援時の利用者の状況聞き取り。

- 必要に応じて多職種へ情報を伝えて助けてもらう。

電話やメール、LINEなどを使ってヘルパーや介護支援専門員、利用者や家族と連絡・調整・管理をして利用者の生活を支える仕事です!

ではもっと具体的に仕事内容の説明します。

サ責の仕事負担を軽減するには訪問介護員(ヘルパー)がキーマン!!

”サービス提供責任者って大変でしょ?”と言われますが、協力をしてくれる仲間を増やす事で負担は減ります。

- 自分一人では訪問を回りきれない。

- 自分以外の新しい視点により支援方法が楽になる。

- いざという時の心の支え・安定剤になる。

信頼できる協力者、仲間になってくれるヘルパーの存在があるか?ヘルパー側から見た時「この人の頼みなら引き受けよう!」と思ってもらえるか否か。そういった関係性のヘルパーを何人作れるかがサ責の仕事負担の軽減に大きく繋がります。いわば【サ責としての人脈】ですね!

すぐには難しいですが、意気投合できるヘルパーが見つかれば、サ責の仕事は楽になるし休みも取りやすくなります。私は訪問にいたお陰で、子どもと関わる時間も増えました。

もちろん、仲間のヘルパーが困っている時には助けてあげる必要があります。【お互い様】の精神が需要です。

具体的な仕事内容

以下7つが主な仕事内容です。事業所によっては新規受付は事務職が担当するなど、多少異なる事もある点もあります。

ここから、もっと丁寧に説明します!

ここからよりイメージしやすよう例として登場人物を4人出します。

過去に風呂場で転んだ経緯のある一人暮らしの高齢者。ADL的にはシャワーで風呂には入れるが、浴槽の淵が高くて跨いで入れない。転んでしまった事をきっかけに入浴する事が億劫になってしまった。一人でいる時は風呂に入らないが、家族など促してくれる人がいれば風呂に入れる。

毎回家族が促す事が難しく、清潔を保つ事が出来ないため訪問介護の導入に至った。

というケースを想定します。

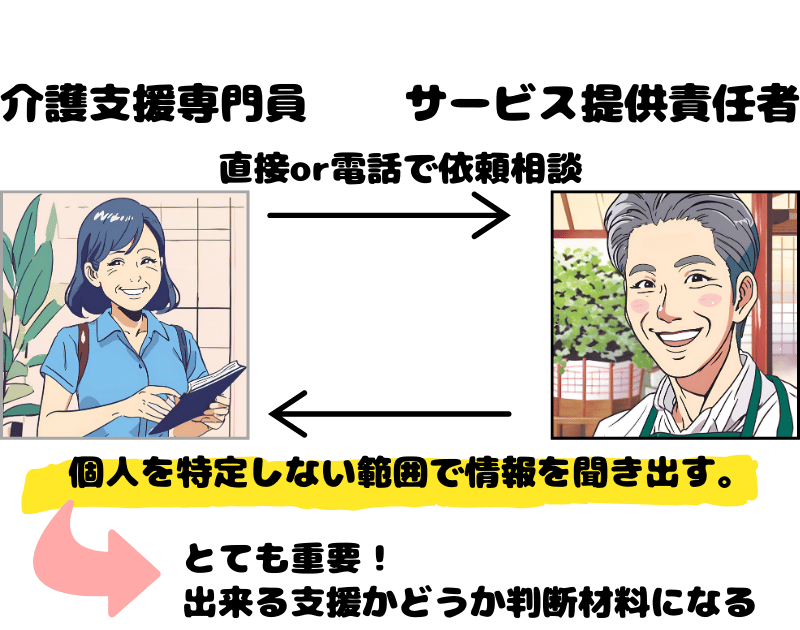

1️⃣介護支援専門員から新規利用の受付

介護支援専門員から直接or電話で「訪問介護を利用したい利用者がいるが受け入れ可能か?」と相談依頼を受付ます。

ここでサ責は介護支援専門員から個人を特定しない範囲で情報を聞き出します。

聞き取った内容を元に、訪問介護事業所でヘルパー支援の対応ができるかサ責間で検討し依頼を受けるか否か返答します。

私の事業所は人員が少ないので、そもそも希望の時間に訪問できる人材がいない、空きがないという事もしばしば。その状況を介護支援専門員に伝えて、「別の時間だったら…」という提案も視野に入れて検討してします。

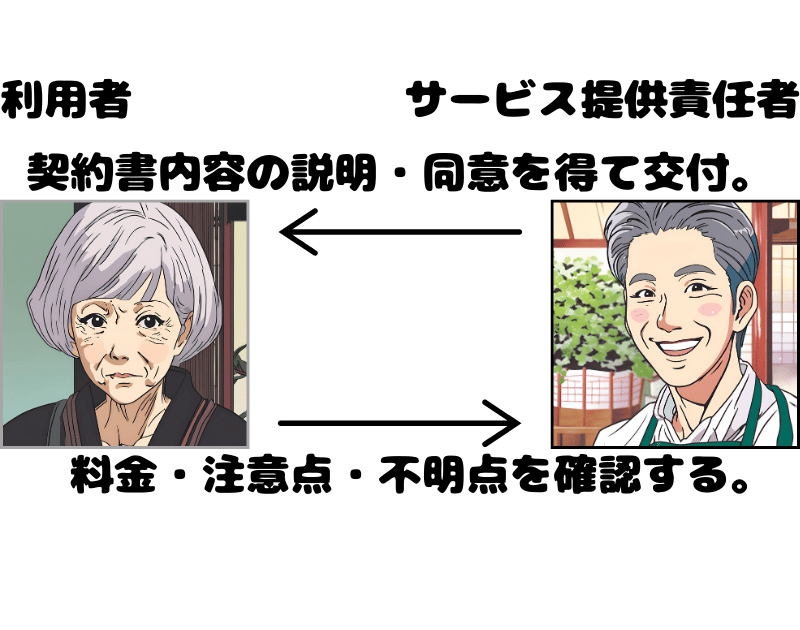

2️⃣利用者との契約業務

利用者やその家族に対して、訪問介護事業所との契約書等を結びます。利用者の同意が必要です。

サ責の仕事として、契約内容を理解して利用者がわかるように説明する事は重要な仕事です。

後々トラブルになる事を避けるためにも会社の方針を理解してもらうなど、利用して頂くために理解して頂く必要があるからです。

利用者に説明を行い理解してもらうため、自分の勤めている事業所のルール、介護保険そのものについて勉強が必要!

最初に説明しただけでは年月の経過で忘れてしまいます。訪問時など定期的に重要なポイント、リスクとなり得そうな点だけでも都度お話しておく事をオススメまします!

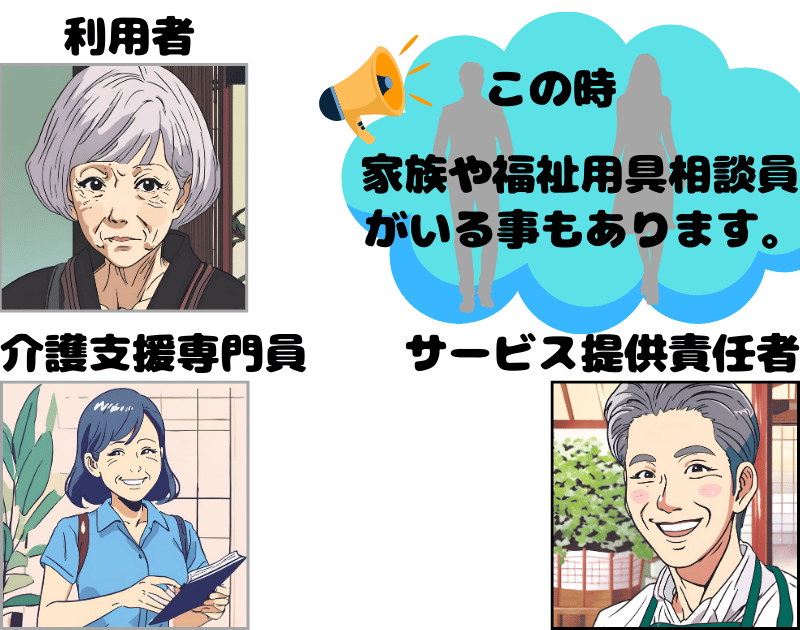

3️⃣担当者会議への参加

担当者会議では、実際に利用者宅を訪れて行う事が多いです。関係者が顔を合わせて情報共有を行い支援の方向性を参加者全員で確認します。

それぞれの立場の専門的見解が求められます。

この時サービス提供責任者は

などを確認します。

「聞いていた話と全然違う!」なんて事は良くある事。訪問介護あるあるです。せっかく一同が集まっているので全員で確認していきましょう!

多くの場合、この場で介護支援専門員の作るケアプラン原案が配られます。原案に目を通して内容を把握しましょう。必要に応じて、訪問介護事業所としてケアプランに追記して欲しい事があれば介護支援専門員に説明を行い伝えます。また介護職としての専門性を活かして必要と思われる福祉用具の提案なども行うと良いです。

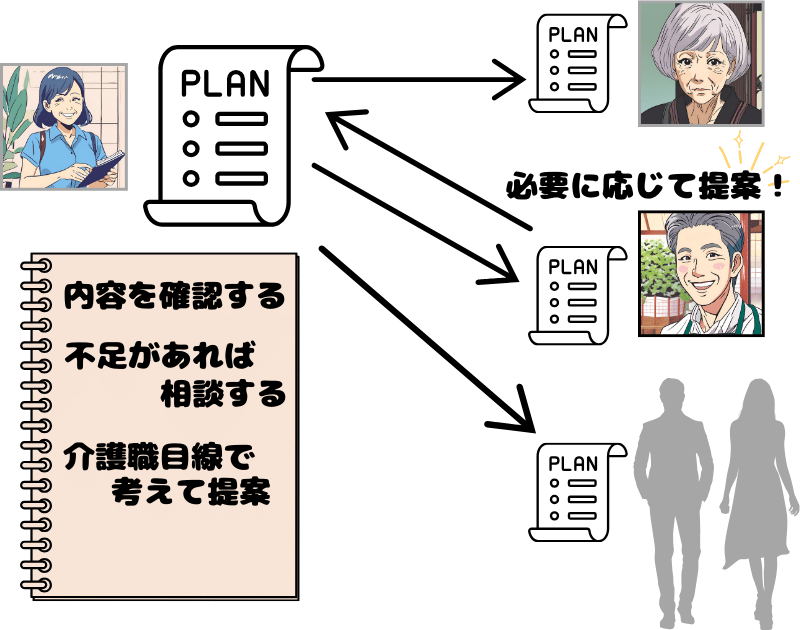

4️⃣介護支援専門員が作ったケアプアンに沿って、訪問介護計画書を作る

介護支援専門員が作った計画【ケアプラン】を基にして、サ責が【訪問介護計画書】を作成します。訪問介護計画書の作成はサービス提供責任者でなければ出来ません。

この訪問介護計画書は介護支援専門員が作ったケアプランの内容をより具体的にするものです。

ケアプラン:

一人だと億劫だし、湯船にも入れないから手伝ってもらいながらサッパリしたい。

訪問介護計画書:

洗身や洗髪など出来る事は続けながらヘルパーに浴槽に入る動作を手伝ってもらい気持ち良く生活出来る。

【入浴介助】の支援内容についてより具体的に記載していき、その内容を利用者と確認してます。この訪問介護計画書は訪問介護員の計画であると同時に、利用者自身で計画でもあります。

具体的な作成方法についてはお勤めの事業所でルールがあると思います。ですが前提としてケアプランが基になっている事は変わりません。

サービス提供責任者は利用者の状況や環境に合わせて、この【入浴介助】の方法を具体的にします。どうやって入浴するかは人それぞれですので、ケアプランに肉付けをしていき、文章化した物が訪問介護計画書になります。

この訪問介護計画書は利用者に同意を得て交付する必要があります。サービス提供責任者が作る書類の中でも大変重要な一つです。

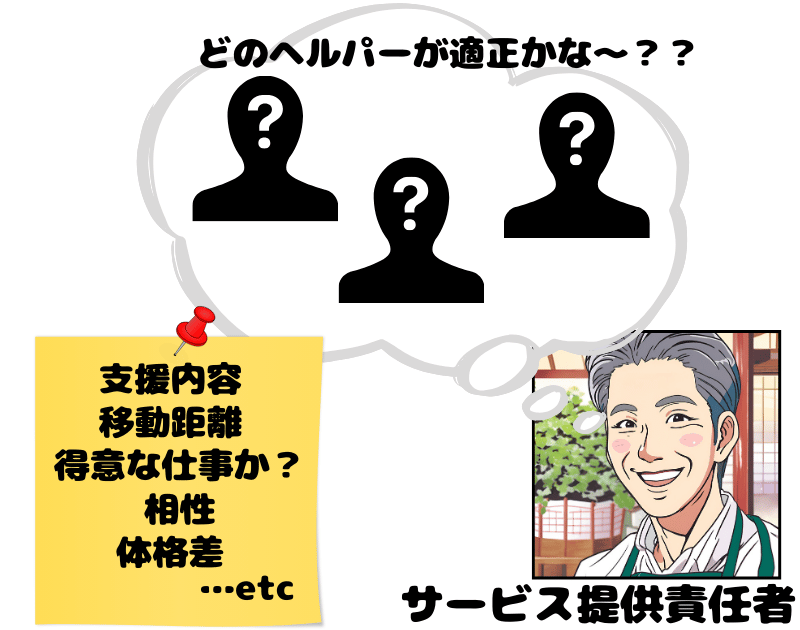

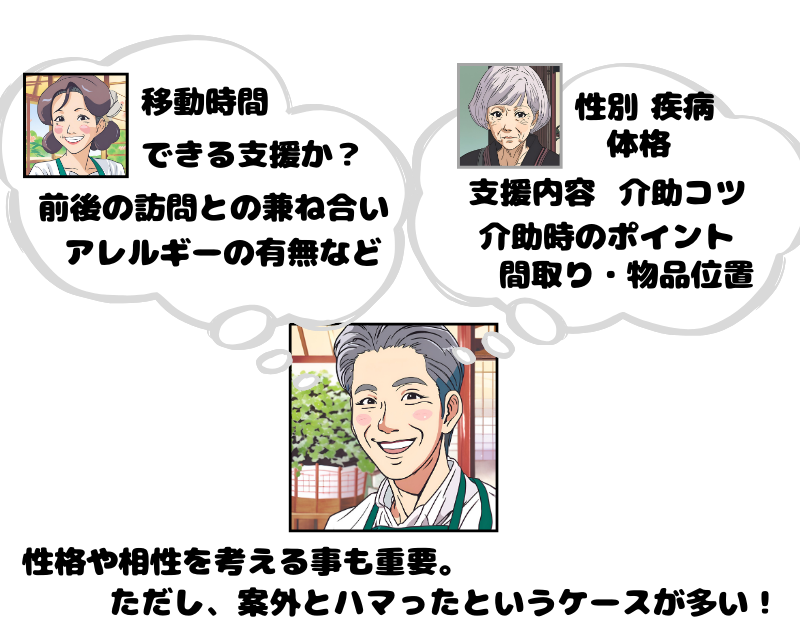

5️⃣利用者とヘルパーのマッチング

基本的には訪問介護員(ヘルパー)が利用者宅へお邪魔して支援を行います。

利用者もヘルパーも人間です。相性の合う合わないがあるのが現実です。ヘルパーの移動時間や訪問効率などを考慮してヘルパーの人選を行います。必要なポイントは

ヘルパーに移動ばかりさせていては勿体ないです。本来行ってほしい利用者支援を行ってもらうため、利用者宅と利用者宅の距離は離れていない事が理想です。ですが人材不足でもあり、選べない現状にあります。正直言うと、ここでピッタリ合う人材を宛てがうことは難しいです。

約7年の経験から言うと「このヘルパーの性格と利用者の性格は合わなそうだな…」とサ責が思っていても、結果すごい良いマッチングだったというケースは非常に多いです。

ヘルパーさんの介護スキルに頼ってみると成功する事が多い!

サ責が考えるべき事は”仕事をしてくれるヘルパーが移動の負担なく訪問に回れるか?”です。

全てのヘルパーに当てはまる訳ではありませんが条件のあるヘルパーも少なからずいるのが現実です。アレルギーや腰痛など仕方がない事も多々あります。それでも訪問介護で働いて頂けるだけでも私は有り難いと考えるようになりました。

このようなヘルパー側の譲れない条件がある場合、サービス提供責任者自らが利用者さん宅に行き、支援を行います。

ヘルパーの高齢化・人材不足は深刻です。このような背景から訪問介護の利用をお断りするケースも多々あります。

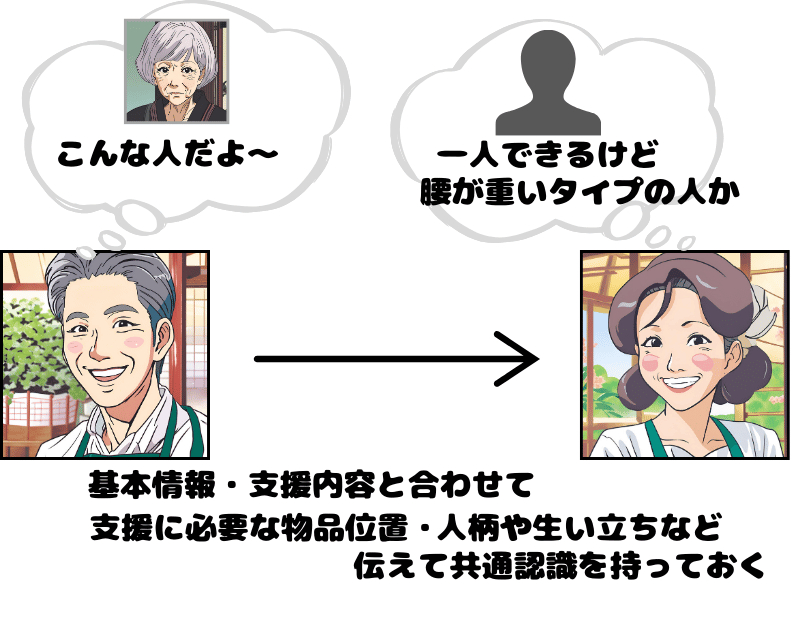

6️⃣訪問介護計画書に則り、ヘルパーへ指導・支援の実施

ヘルパーが決まったら支援内容の指導をヘルパーに行います。

そして担当者会議に出席して確認した間取りや物品位置、本人の人柄や生い立ちなども共有します。そうする事でヘルパー側により「なぜこの支援が必要なのか?」という支援する目的が明確になります。目的が明確になれば、必要以上な支援をする事も減っていきます。

実際に訪問する事が多いのはヘルパーなので、仕事内容だけでなくどんな人物か伝えて共通認識を持っておく事が大切!

初回はヘルパーにサービス提供責任者が同行し利用者宅を訪れます。現場で実際にヘルパーに支援をしてもらいます。利用者・ヘルパーの双方が問題なく支援できる事を確認します。

ヘルパーとの同行は概ね1回です。難しい支援内容であれば何回でも同行して、手順確認や支援方法について指導する事もあります。私自信、数ヶ月かけてヘルパーさんに同行して指導した事もあります。

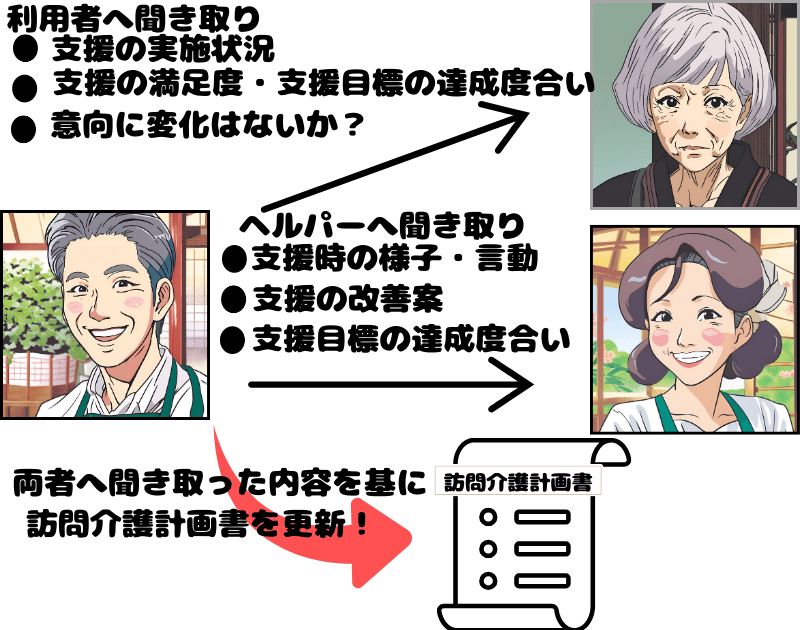

7️⃣利用者、ヘルパーに対して定期的な聞き取りを行い訪問介護計画書の見直しをする

半年に一回程度は訪問介護計画書の見直しを行います。介護支援専門員が行うモニタリングとは別にサービス提供責任者が行う訪問介護のモニタリングです。

利用者への聞き取り

ヘルパーへの聞き取り

立案した目標や支援内容が適正におこなえているか?利用者の身体状況の変化や支援方法の改善点がないか、ふとした利用者の言動などの確認を行います。

利用者・ヘルパー・家族など訪問介護の支援に関わる人へ聞き取りを行い「現在行われている支援の評価」を実施します。

そして実施したモニタリング内容は担当介護支援専門員へ交付します。

モニタリングを定期的に行う事で利用者の心身の変化、ニーズの変化など早期にキャッチでき、関係者との信頼関係の構築にも役立ちます。

逆に言えば、ほったからしておくと利用者やヘルパーの好き放題、怪我やトラブルの種になりかねないので気にかけておく必要があります。

サービス提供責任者の仕事は大変か?

大変か大変じゃないかで言ったら大変だと思います。

書類作成・電話対応・ヘルパーや利用者の人間関係の構築・訪問するための移動・介護保険に関する知識の習得・ヘルパーの穴埋めをするために現場での介助…

ですが、私個人としては施設勤務より比較的楽だと感じています。その理由は

■移動など時間の調整・管理は自分で行える。

■施設より個別対応ができる。

■上手く立ち回れば休みも取れる。という点です。

前述したように協力してくれる体制にある仲間を作る事が大切です。これは、介護だから、サ責だからに限りませんね。

余談ですが、訪問介護によくある質問

ここで良く聞かれる訪問介護への質問をピックアップします。

Q.訪問介護は何が出来て、何が出来ないの?

A.答え:ケアプランに記載のない事は出来ません。

Q.介護保険で出来ない事ってなんですか?

A.答え:日常生活で必要な最低限度の事。確実なのは市区町村に問い合わせる事。

- 酒やタバコなどの嗜好品の買い物を代行する事。→日常になくても大丈夫

- ヘルパーが単独で行う窓掃除や草木の剪定など日常生活に支障が出ない掃除など

- 利用者が不在の時は支援できない。

Q.お給料ってどうなの?

A.答え:7年前の特養の給料よりは高い。今は特養の処遇改善が大きな金額のため、特養の介護士さんの方がお給料が良いかも。額面の月給で30万くらいです。

まとめ:サービス提供責任者は【利用者とヘルパーや関係各所との連絡・調整・管理をして利用者の生活を支える仕事です!】

主な仕事内容として7つ。

- 1️⃣介護支援専門員から新規利用の依頼受付

- 2️⃣利用者との契約業務

- 3️⃣担当者会議への参加

- 4️⃣介護支援専門員が作ったケアプランに沿って、【訪問介護計画書】を作る

- 5️⃣利用者とヘルパーのマッチング

- 6️⃣訪問介護計画書に則り、ヘルパーへ指導・支援の実施

- 7️⃣利用者、ヘルパーに対して定期的な聞き取りを行い訪問介護計画書の見直しをする

サービス提供責任者の仕事は多様な業務内容から大変な仕事かも知れません。ですが、施設勤務しか知らない私には全てが新鮮で魅力的な仕事内容でした。

転職の最大目的であった「夜勤のない日勤帯勤務で働く」という事も達成できました。またサ責になった事で介護支援専門員の試験も比較的苦労せずに合格できました。

サービス提供責任者についてもっと知りたいという方はコメント下さい。個別の返答も行えます。

以上です。みなさんの参考になればうれしいです。

コメント