「初任者研修って、結局のところ意味あるのかな?」

そう思ったのは、現場で働きはじめて何年か経った頃でした。

私は福祉系の学校で学び、介護福祉士の資格を持って現場に入りました。

だから、“初任者研修”は制度上は飛ばしてこれたんです。

正直、資格がなくても働けている人はたくさんいます。私自身も特に困ったことはありませんでした。

しかし、後輩の指導をしたり、転職を考える方の相談に乗るなかで、ふとこんな気持ちが芽生えるようになったんです。

「私は、本当に“基礎”を理解したうえで介護をしてきたのかな?」

この記事では、“初任者研修を受けなかった私”だからこそ気づけた、初任者研修資格の“意味”や“価値”について、現場と転職の両方の視点からお話しします。

下記の疑問を持つあなたに向けて書きました。

- 資格がなくても働けるのに、どうして“あえて”取る人がいるんだろう?

- 働きながら取るのって、現実的にできるの?

- 初任者研修で得られる“学び”とは何なのか?

この記事を読み終わったとき、

きっとあなたは“今の自分にとっての最適なタイミング”が、少し見えてくるはずです。

忙しくて迷っているあなたへ。

介護の仕事に少し慣れてきた今だからこそ、改めて“基礎”の大切さを見つめ直してみませんか?

正直、私も迷っていました。「初任者研修って意味あるの?」

働きながら介護の現場で3年。

ふとしたときに「初任者研修って、私には必要だったのかな?」と考えるようになりました。

資格はなくても働ける。でも、ずっとモヤモヤしてた

介護の仕事って、資格がなくても始められるし、現場に出てしまえば実践で学べることも多いですよね。

私も福祉系の学校を卒業してすぐ介護福祉士の資格を取得し、そのまま現場に出ました。

たしかに、「今さら初任者研修って必要?」と思ったこともありました。資格がなくても働けるし、実際に困ったこともなかった。

それでも、小さな違和感がずっと胸の奥に残っていました。

“基礎をきちんと学ばずに現場に出た自分”に、どこかで後ろめたさを感じていました。

「忙しいし、今はいいかな」と思っていた理由

もちろん、「学び直したいな」と思う瞬間がなかったわけではありません。

しかし、忙しい毎日の中でまとまった時間を取るのは難しいですよね。

「資格を取ったからといって、すぐに何かが変わるわけじゃないし…」

そんなふうに思って、自分に言い訳をしていたのかもしれません。

そして気づいたら、「私はちゃんと“基礎”を理解したうえで、介護ができているのかな?」

そんな小さな不安が、心のどこかに引っかかっていました。

初任者研修ってどんな資格?ざっくりまとめ

初任者研修は、介護職として働くうえでの“スタートライン”とも言える資格です。

正式には「介護職員初任者研修」といって、かつての“ホームヘルパー2級”にあたる位置づけになります。

内容としては、介護の基本的な知識・技術・考え方を学べるものです。

たとえば

・車いすへの移乗や、着替え・入浴の介助方法

・認知症の理解や、高齢者との関わり方

・倫理観や、安全への配慮、記録の書き方 など

“現場で必要とされるスキルの土台”を一通りカバーしてくれるので、未経験で介護職に入る人は、就職前後に受講するケースが多いです。

修了すれば、訪問介護(身体介助含む)で働けるようになったり、転職時に「初任者以上」「無資格不可」といった求人に応募できるようになるなど、キャリアの選択肢が広がるという実利もあります。

介護職の“はじめの一歩”とされる理由

初任者研修は、これから介護の仕事をはじめたい人にとって「最初の基礎づくり」として最も選ばれている資格です。

なぜ“はじめの一歩”とされているかというと、

この資格では「なぜそのケアが必要なのか」「どうすれば安心・安全に支援できるのか」といった考え方まで学べるからです。

技術だけでなく、介護の“根っこ”にある価値観や倫理観まで学べる点が、単なる「スキル研修」とは違うところ。

とくに未経験から介護職に就く場合、現場では迷うことが多くあります。

何が正解か?

どう対応すればいいか?

そんなときに、自分なりの判断軸や基礎知識があると、大きな自信になります。

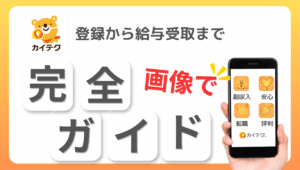

取ると何ができる?転職や給与の違いも

初任者研修を修了すると、訪問介護の仕事に就けるようになります。

これは、無資格では担当できない仕事なので、明確に働ける領域が広がるということです。

転職や就職時には「初任者研修以上」という条件がついた求人に応募できるようになり、実際の求人検索やマッチングの幅がグッと広がります。

どれくらい差が出るのかというと

たとえば、私が転職支援をしていたときも、無資格の方と初任者研修を持っている方とでは、応募できる求人数に大きな差がありました。

さらに給与面でも、初任者研修を持っているだけで

時給が50円〜150円程度高い条件が提示されることは珍しくありません。

このように、スキルだけでなく働き方の選択肢や収入面でも、初任者研修はしっかり“リターンのある投資”(未来への備え)になります。

実際に取っていない私が“必要だな”と感じた理由は、知識だけじゃなかったんです。

現場と転職で感じた“初任者研修が必要だ”と実感した3つの瞬間

無資格でも働ける。

でも、現場や転職支援の中で「やっぱり初任者研修って大事かも」と思う場面が増えていきました。

その理由を、3つにまとめてお話しします。

身体介助に自信がなかった

- 見て覚えて

- 何度もイメージして

- 先輩の真似をして

最初はそうやって現場に慣れていきました。

しかし、いざ自分が一人でベッドから車いすへ移乗するとなると、不安でいっぱいだったのを覚えています。

相手の体をどう支えたらいいのか、自分の腰の位置はこれで合ってるのか。見よう見まねでは、どうしても“根拠のない怖さ”がありました。

初任者研修では、実際に人の身体を使った演習(※現在はオンライン化により一部異なる可能性あり)を通じて、介助の基本動作を学ぶことができます。

現場で新人さんを見ていても、研修を受けている人は「“触れる”ことへの不安」や「動かすときの感覚」が違って見えるんです。

「見て覚える」って限界があります。

やっぱり“ちゃんと学んだ安心感”が、あとから効いてくるんです。

現場で飛び交う専門用語についていけなかった

介護の現場には、専門用語や略語が多く飛び交います。

「QOL」「ターミナル」「GE」「摘便」…

最初のころ、私はそれらの言葉を“なんとなくの雰囲気”で理解しながら仕事をしていました。

もちろん、現場で先輩に聞けば教えてもらえます。

しかし、自分だけが会話に取り残されている感覚が、思っていた以上にストレスになっていたんです。

初任者研修では、こうした言葉や考え方を“基礎から学ぶ”機会があります。

それによって、単に言葉を知るだけでなく、ケアの背景や意図も理解できるようになるんです。

「共通言語」があることで、現場での連携もスムーズになりますし、利用者さんに対しての説明にも説得力が出てきます。

“わかったつもり”のままだと、知らないうちに危ない橋を渡ってることもあるので注意。

求人数や給与で“壁”を感じた

転職支援をしていたとき、たくさんの求人票を見てきました。

そのなかでよくあったのが、「初任者研修以上」「無資格不可」という記載です。

もちろん、無資格でも応募できる職場はあります。

しかし、条件を絞ったときに

・初任者研修を持っている人のほうが、圧倒的に求人の幅が広い

さらに給与面でも

・時給が50〜150円程度高くなる

こういったケースが多く、資格の有無でスタートラインに差がつくことを実感しました。

時給150円の差でも、1年で約29万円。

「あとで取りたい」と思ってる間に、けっこう差がついてるかもしれません。

初任者研修は、スキルアップとしてだけでなく、働き方の選択肢を広げる意味でも価値のある資格だと、私は思います。

働きながら初任者研修を取るって、実際どうなの?

「時間がない」「お金が心配」…。働きながら取るって本当に現実的なのか?

そんな疑問に、スケジュールや費用、リアルな声でお答えします。

時間がない…どうやって受講する?

初任者研修は、通常130時間以上の講義と演習が必要な資格です。

「そんなに時間、取れるのかな…」

と不安になるのも当然です。

実際には、多くの人が【働きながら】受講しています。

スクールによっては以下のような“通いやすいスケジュール設計”がされています。

受講スタイルの例

・週1回・土日集中型(約3ヶ月)

・平日夜の夜間コース(約2ヶ月〜4ヶ月)

・オンライン座学+対面実技のハイブリッド型(最短1ヶ月〜2ヶ月半)

・最短1ヶ月で修了できる短期集中型もあり

※初任者研修は「130時間以上」の講義が法律で義務付けられているため、カリキュラム全体の量はどの形式でも変わりません。

※通い方(夜間/週末/ハイブリッド)によって“消化ペース”が変わるという仕組みです。

「時間がないから無理」じゃなくて、「どんな形なら通えるか?」に視点を変えてみると、選択肢が見えてきますよ。

費用は高い?補助制度や支援は?

初任者研修の受講費用は、おおよそ5万円〜15万円ほどが相場です。

スクールや地域によって幅はありますが、決して安い金額ではありません。

「これを出して、本当に元が取れるのかな…?」

そんなふうに悩むのも、自然なことだと思います。

実は、この費用をサポートしてくれる制度や仕組みも、意外とたくさんあります。

これらを上手く活用すれば、実質0円〜数万円の負担で済むケースも少なくありません。

「高いから無理」と思う前に、まずは自分が使える制度があるかをチェックしてみてください。

自分で全部出すのが無理でも、使える制度があるなら遠慮なく頼っていきましょう!

「受けた人の本音」から見えてきたこと

私は初任者研修を受けていませんが、現場で働く中や転職支援のなかで、実際に研修を受けた人たちの声を、たくさん聞いてきました。

もちろん、受講中は「大変だった」という声もあります。

しかしそれ以上に、「受けてよかった」という実感の声が本当に多いんです。

受講者のリアルな本音(よくある声)

・「初めて“触れる”ことが怖くなくなった」

・「現場の専門用語がわかるようになって、会議についていけた」

・「自己流だった介助に、ちゃんと“根拠”が持てるようになった」

・「資格手当がついて、お給料がちょっとだけ上がった」

・「研修仲間ができて、勉強が続けやすかった」

これらの声に共通しているのは

「やってみて初めて、“知らなかったこと”に気づけた」ということです。

働きながらの受講はたしかに大変だけど、多くの人が「学んだことで、今の仕事に自信が持てるようになった」と言っています。

現場でスキルを磨くだけじゃなく、学びなおす時間そのものが、心の支えになっている。そんな印象を強く受けています。

経験だけじゃ届かない部分って、ありますよね。

ちゃんと整理して学ぶことで、仕事にも心にも余裕が生まれる。

今、初任者研修を取るべき人・あとでいい人の見分け方

ここまで読んで以下のように感じていませんか?

「やっぱり初任者研修、気になるな…」

「でも今は忙しいし、もう少し後でもいいかな…」

大丈夫です。どちらも、正解です。

重要な事は、「今の自分にとって必要かどうか」を、自分の気持ちに素直に考えることです。

ちゃんと介護したい、と思ったら“今”がタイミング

「もっと根拠を持って介護したい」

「身体介助が不安だから、自信を持てるようになりたい」

そう感じているなら、今が“学びどき”かもしれません。

初任者研修は、介護をただの“作業”で終わらせないための大切な学びです。

自分のケアに納得感を持ちたい人にとって、価値ある時間になります。

「やっぱり、ちゃんと学んでからやりたい」

そう思った瞬間が、いちばん良いタイミング!

今、評価されている人は後でも大丈夫

すでに現場で信頼されている

介助や対応に自信を持って働けている

上記の人は今すぐ資格を取ることに焦らなくてもいいかもしれません。

現場経験を通じてスキルを積むことも、立派な学びです。

重要なのは「いずれ必要になったときに、ちゃんと動ける準備がある」ことです。

“学ぶこと”は、タイミングじゃなく“気づいたとき”がスタートです。

無理に取るより、「取りたい」と思った自分を大事にして下さい。

まとめ:初任者研修が”やってよかった”になるその日へ

初任者研修は、今すぐ絶対に必要な資格ではないかもしれません。

でも、未来のあなたが“あのとき取っておいてよかったな”と思える日が来るとしたら

その一歩を踏み出すタイミングは、「いつか」より「今」なのかもしれません。

資格を持つことで、何人もの受講者に下記の変化が生まれます。

- できることが増える

- 仕事に自信が持てる

- 転職や働き方の選択肢が広がる

今じゃなくてもいい。でも「いつかやろう」って思ったなら、それが“今”かもしれないよ。

たった一歩の学びが、1年後の自分を変えてくれるかもしれません。未来の自分に「ありがとう」って言ってもらえる選択をしてみましょう。

コメント